医療従事者インタビュー

公開日:2019.01.21

がんと診断されても仕事を続けるために知っておきたいこと

東京労災病院

東京労災病院

治療就労両立支援センター

(右)医師 加藤 宏一先生

(左)医療ソーシャルワーカー 林 恵子さん

がん治療の進歩により、がん患者さんが仕事を続けながら、治療をすることが可能となっています。しかし、治療が始まる前に離職する方は少なくありません。仕事は生計を立てるための手段というだけでなく、社会や人との接点であり、生きがいにもなります。今回は、がんの治療と仕事の両立について、東京労災病院 治療就労両立支援センターの加藤宏一先生と林恵子さんにお話をうかがいました。(本文中は敬称略)

目次

- 1.両立支援相談窓口・両立支援コーディネーターとは?

- 2.患者さんへのアドバイスと、治療と仕事を両立した患者さんの事例

就労に関して患者さんが納得して決断できるよう支援しています。

両立支援相談窓口では、どのような相談を受けていますか?

加藤

東京労災病院では、平成28年から「両立支援相談窓口」を設置し、患者さんが治療を受けながら仕事を継続するための相談を受けています。同時に、治療就労両立支援センターでは、治療と就労の両立支援や予防医療についての調査研究を行っています。

がん相談支援センターといった窓口とどのように違うのですか?

加藤

患者さんの相談を受けるという点では、がん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センターと同じような役割を担っていますが、当院の両立支援相談窓口では、がん以外の疾患(脳卒中、精神疾患など)に罹患し、仕事をされている方も対象に相談を受けています。すでに仕事を辞められた方で再就職先を探したいといった場合には、ハローワークと連携しているがん相談支援センターなどに相談されるのが良いと思います。

窓口にはどのような方が相談にいらっしゃるのでしょうか?

林

相談に来られる方は当院の患者さんが多いのですが、東京産業保健総合支援センターの出張相談窓口も兼ねていますので、当院にかかっていない東京都在住、東京都の企業に勤務している患者さんからの相談も受けています。また患者さんだけでなく、企業の方(人事担当者の方・上司の方など)からの相談もあります。

窓口ではどのような対応をされるのでしょうか?

林

まず、患者さんの職業、職場での業務内容や従事している時間、またどのような職場環境なのか、といった職業状況をできるだけ詳しくうかがいます。この情報と、患者さんの病状や治療方針をもとに、主治医を含めた医療スタッフと仕事にどのような影響が起こりうるのかといったことを協議し、患者さんにお伝えします。そのうえで、仕事を継続していくためにどのような働き方をすれば良いのか、どのようなことに気をつければ良いのか、一時的に休職する場合には今後どのように復職していくのか、といったことを患者さんと一緒に考えていきます。

また、「がんであることを職場に伝えると不利益があるかもしれない」と懸念される患者さんもいらっしゃいますので、そうした点も整理したうえで、職場に何をどこまで伝えるのが良いのかを一緒に考えていきます。このように患者さんの希望や職場の状況を踏まえたうえで、ご本人が納得して決断できるように支援しています。また治療と仕事を両立していくなかで新たな不安や悩みも出てくることがありますので、患者さんが復職された後も継続して支援を行っています。

どのような方が相談に乗ってくれるのでしょうか?

林

相談窓口では医療ソーシャルワーカーが相談を受け付けています。治療就労両立支援センターでは、患者さんを多角的に支援するため、医療ソーシャルワーカー以外にも、作業療法士、管理栄養士、臨床心理士などが在籍しています。また、そのスタッフ全員が両立支援コーディネーターの研修を受けており、就労支援に関するスキルを身に着けています。

両立支援コーディネーターとはどのような職種なのでしょうか?

加藤

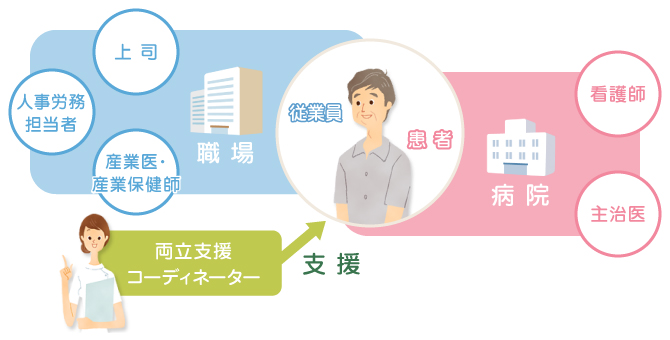

治療と仕事の両立を図るうえで、患者さんだけで病院や職場と調整を行うのは大変な場合もあります。そのため、両立支援コーディネーターは医療や労務管理、公的助成・支援制度などの社会資源、産業保険に関する知識を持ち、患者さん、病院、職場の間の調整をするという役割を担っています。治療と仕事の両立をするために必要なことは何か、患者さんと一緒に考え、治療と仕事の両立に関する支援を行います。この両立支援コーディネーターは、平成29年3月の「働き方改革実行計画」のなかで明記され、国を挙げて増員していこうと取り組んでいるところです。

がん治療の進歩などにより、治療と仕事の両立が可能になってきています。

治療を受けながら仕事を続けることは難しくありませんか?

加藤

がん検診によりがんが早期で見つかることが多くなり、また新しい抗がん剤が登場したことなどにより、がん患者さんの生存期間は延長してきています。さらに、外来化学療法が普及したことで、治療のために入院しなければならない日数も減っていますし、副作用を予防したり症状を軽くしたりする支持療法も進歩してきています。このように、がん治療は以前と比べて進歩しており、治療を受けながら仕事をすることが可能になってきていると感じます。

実際に、治療と仕事を両立されているがん患者さんは約32万人といわれています*。

*出典:厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査」

林

厚生労働省が「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」(平成28年2月)を示すなど、行政としても病気に罹患した方が治療と仕事を両立できる環境を整えようとしています。

企業としても、それまでの仕事の経験を積んだ人材を失うことは損失になります。そのため、治療と仕事の両立に柔軟に対応できるような社内制度を整備する企業も出てきています。

治療と仕事を両立したいと考える患者さんは、どれくらいいらっしゃるのでしょうか?

加藤

がん患者さんの約80%が就労を希望されているという調査結果*があります。就労を希望される理由としては、家計の維持や治療費のためであることが多い印象です。がん治療は、治療費以外にもさまざまな出費がありますし、高額療養費制度などの公的助成・支援制度を利用することで治療費を軽減することはできますが、長期になるとその負担も大きくなってきます。さらに、離職した場合は収入がなくなってしまいます。また、これ以外の理由として、働くことが生きがいになっているということも挙げられ、実際に患者さんを見ていても、職場にご自身の居場所があることを大切にしている方は多いように思います。

*出典:東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」(平成26年5月)

ですが、離職されるがん患者さんもまだまだいらっしゃると聞きます。

林

企業で働いている方の34%、自営業の方の17%が離職されているとの調査結果*1が報告されています。また、離職のタイミングとしては、約40%の方が治療開始前であるという調査結果*2があり、両立が可能か検討する前に離職されている場合が多いのではないでしょうか。実際に患者さんの相談を受けているなかでも、「がん=仕事ができない」や「周りに迷惑をかけたくない」と考えられている方は多く、診断後のショックで冷静な判断ができない状態で離職を決断されてしまっているのではないかと思います。

*1 出典:「がんの社会学」に関する研究グループ「2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査」(平成25年)

*2 出典:平成27年度厚生労働科学研究費補助金、厚生労働省がん対策推進総合事業 働くがん患者の職場復帰支援に関する研究班(高橋班)

加藤

一方、企業としては、病気を治療しながら働きたい労働者に対する社内制度の整備がまだ追いついておらず、がん患者さんの状況に応じて柔軟に対応することが難しいのが実情です。また患者さん個々人で状況はさまざまであること、社員に対する安全配慮義務が課せられていることもあり、「本当に働いてもらっても大丈夫なのか?健康面に悪い影響は出ないだろうか?」と企業としても対応方法がわからないということも背景にあると考えられます。

だからこそ、患者さんはご自身の病状や治療の見通しを把握し、職場で配慮してほしいことなどを明確にし、これらを職場の人に説明して理解してもらうことが必要となります。患者さんだけで考えるのは大変なことですので、そのお手伝いを相談窓口では行っています。